| 我们在里加的一天,让我们离开后,甚至回来后很久,都不知道该说什么。。。 以致游记写到这里,我仍是对着照片和键盘久久愣神,竟无语凝噎。 那天和朋友聊天,她随便问起:“1?怎不见你游记更新了?” 我说:“到里加了,这个几百年来饱受蹂躏的城市,它的美丽和哀伤让我深深震惊。大国和强贼一样,见到好东西就想霸着。这是个坎儿,俺不知怎么往下走了。” 朋友:“呵呵,你像是在说一个青楼女子。不过,这也许可以作为你的切入点。。。” “一语惊醒梦中人”,我突地一激灵,被点到麻筋儿上了。

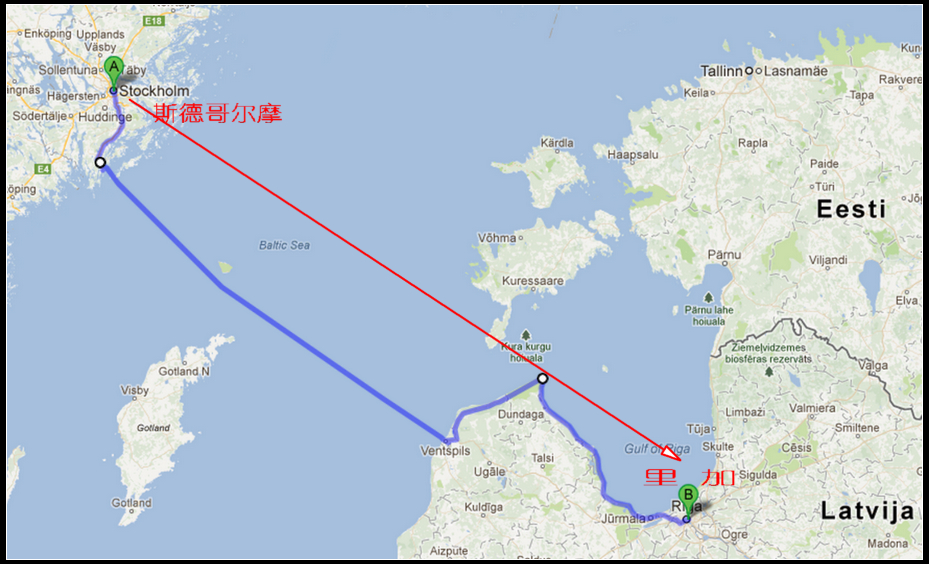

1,位置和计划中的行程:

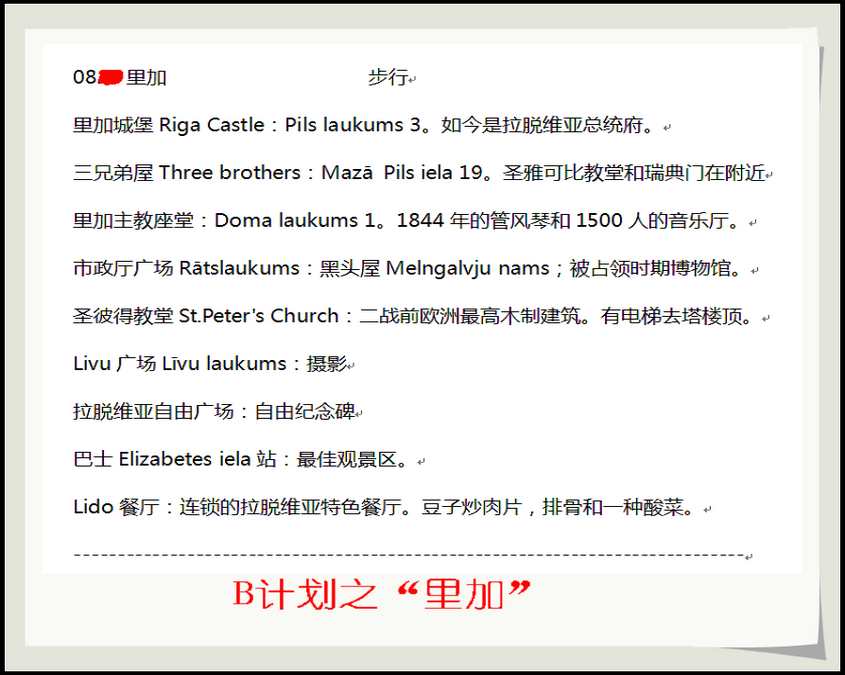

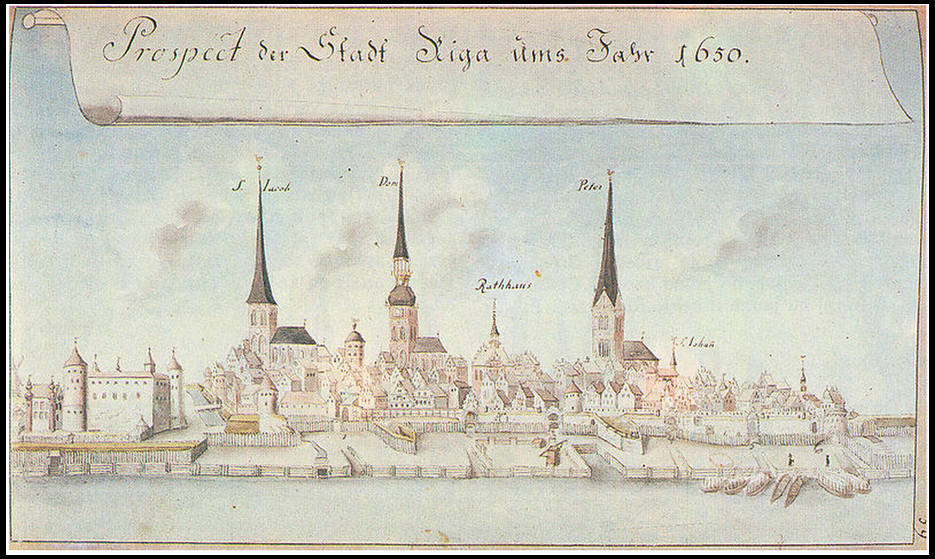

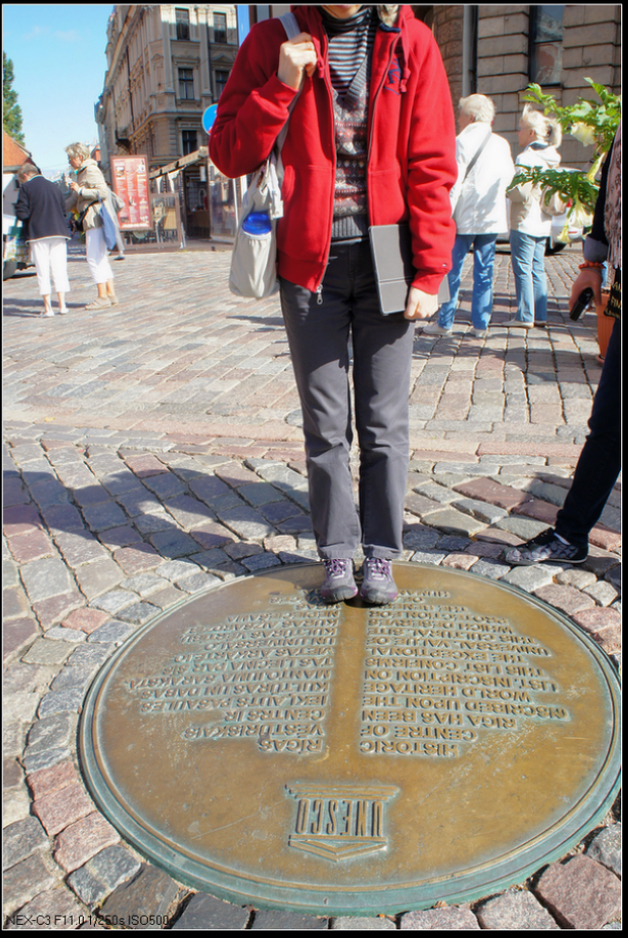

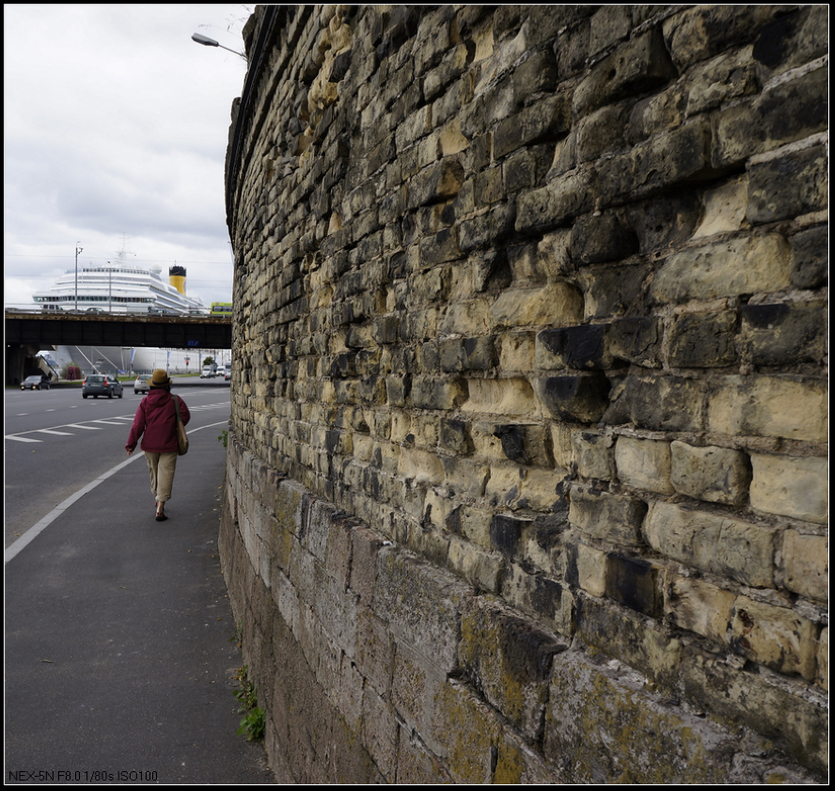

里加(Riga),拉脱维亚首都,是3个波罗的海国家(立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚)中的最大城市,人口超过70万。里加也是波罗的海3小国主要的政治、文化和工商业中心。 里 加因其独特的地理位置,19世纪中叶已成为世界上最繁忙的木材运输港。加盟苏联后的里加开始加速工业化,共产党政府为了对她长久控制,从苏联其他地区调派 大量人口掺入里加,特别是俄罗斯人,以图改变人口结构。1991年再次独立之前,已经是前苏联仅次于莫斯科、圣彼得堡的第三大工业城市了。 拉脱维亚曾经是前苏联经济状况最好,生活水平最高的加盟共和国之一,长期以来也是该地区的工业中心。19 世纪,俄国历史上第一辆汽车就在里加诞生。二战后,里加更成为推动前苏联工业和经济发展的火车头,“里加制造”在当时成为苏俄工业产品佼佼者的代名词,估 计有点像中国当年的上海造或者天津造。除了这些“大件”产品,精密机械制造在当地也很发达,特别是20世纪初诞生在里加的米诺克斯(Minox) 相机, 更成为世界光学和精密工业技术的奇葩。 2,里加的游轮码头并不靠海,而是在距入海口30公里的道加瓦河边:   3,道加瓦河边。“波罗的海TAXI”的“祥子”们守候在游人必经之路:  下船后,无须看地图,就随着游客大流往老城中心走。里加的老城中心和塔林一样,在上世纪末独立后为防止再遭战乱荼毒,全城被列入世界遗产。联合国教科文组织特别认为,19世纪后开始的里加"新艺术运动"建筑,其丰富性和规模都是世界上独一无二的。 4,一些街拍。 不同的守候者:   这几位有点讽刺,像是当年欢迎德军和过几年又欢迎苏联红军的无奈百姓:    一 百年前,当古典与现代意识交织的唯美建筑流派风靡欧美大陆时,里加,以800座风格迥异,精美独特的ArtNouveau(新艺术运动)建筑,当之无愧地 成为欧洲这一时期建筑风格的中心。联合国文教科组织授予里加世界文化遗产的评论中这样写道:里加的“新艺术时期”风格建筑,无论量与质,皆可称欧洲之最。 1650年的里加:  19世纪的里加(当时发行的照片明信片),可惜明信片上这些不输巴黎的建筑,大都毁于二战战火和苏联统治时期了:  所 谓“新艺术运动”,是1880年代从法国开始的,随后席卷欧洲和美国,在1890年至1910年达到顶峰。尤其是1900年的巴黎世界博览会期间达到高 潮,成为一个国际性的影响广泛的设计运动。它最早受英国“工艺美术运动”的影响,厌倦了繁缛的维多利亚风格装饰和大工业时代带来的粗糙产品,艺术家们开始 寻求新途径。新艺术运动的名字源于萨穆尔•宾(SamuelBing)在巴黎开 设的一间名为“新艺术之家” (La Maison ArtNouveau)的商店,他在那里陈列的都是按这种风格所设计的产品。“新艺术运动”这一时期的建筑和艺术设计倾向于流畅、 婀娜的线条的运用、有机的外形和充满美与性感的女性形象,据说是达到了大众文化最高点的艺术和设计风格。 5,里加毛线编织很牛,这些都是毛线编的哦(可能是尼龙混纺的,防水),也算是受法国影响的“新艺术运动”之一吧?呵呵   6,大约十几分钟后,到达老城。      7,广场周边的建筑,和无处不在的咖啡座:      这幅3D效果的壁画好像遥盼海归的亲人:  波罗的海出租车看来生意做得很大啊  忙时挣钱,闲看美女,这活儿不错喔. - -瞧这伙计的眼神   走到市政厅广场(Ratslaukums-Town HallSquare)的时候,大约上午11点左右,广场上最漂亮的建筑“黑头屋” (BlackheadsHouse)正好在阴影里,与阳光下的部分形成高反差,我很喜欢这种光线。而如果相机好技术也好,可以拍到暗有层次、亮亦有层次的话,你就至少享受了两个世界的美 市政厅广场于13世纪起开始修建,曾是手工业者交易、集会和城市举行重要活动的场所。 8,市政厅广场和里加标志性建筑“黑头屋”:    盛装寻觅逝去的流年碎影。。。  建 于1580年的“黑头屋”,因黑人头兄弟会得名,曾经是波罗的海地区商会中单身贵族的聚会场所,云集了当时不少的钻石王老五。因看门的是个黑人,而在当时 的波罗的海地区黑人极为罕见,所以大家管它叫“黑头屋”。黑头屋历经多次天灾人祸的破坏,甚至在1948年(前苏联时期)被斯大林下令彻底推倒,以期把拉 脱维亚民族的这点值得骄傲的历史从根上抹去。 2001年,为纪念里加建市800年,按照历史图片资料重建了眼前的这座建筑。我说看着这么新呢。    流动的Information centre:   据历史学家考证,我们今天看到的里加,是由德国商人的佣兵和十字军在12世纪后期抵达此地奠基。这个地区当时人口稀少,对于传教士传播基督教是个好机会。德国商人在1158年在此建立与波罗的人贸易的前哨站,而奥斯廷会僧侣1190年在此设立修道院。 里 加从1621年起,被瑞典国王古斯塔夫二世(当时他参加了三十年战争)统治。在1656年至1658年的俄罗斯-瑞典战争期间,里加受到俄罗斯的攻击。直 到1710年时,里加一直是瑞典的最大城市,并且保持自治的地位。不过在1710年,在大北方战争中,里加受到沙皇彼得大帝的侵犯(关于大北方战争对波罗 的海周边的影响,可参见俺的赫尔辛基游记)。俄罗斯与瑞典后来签订尼斯塔德条约,这也象征瑞典统治时期的结束,俄罗斯统治的开始。

在第一次世界大战中,德国军队于1917年进入里加,一战结束后拉脱维亚与其他波罗的海国家趁机宣布独立,里加成为独立后拉脱维亚的首都。

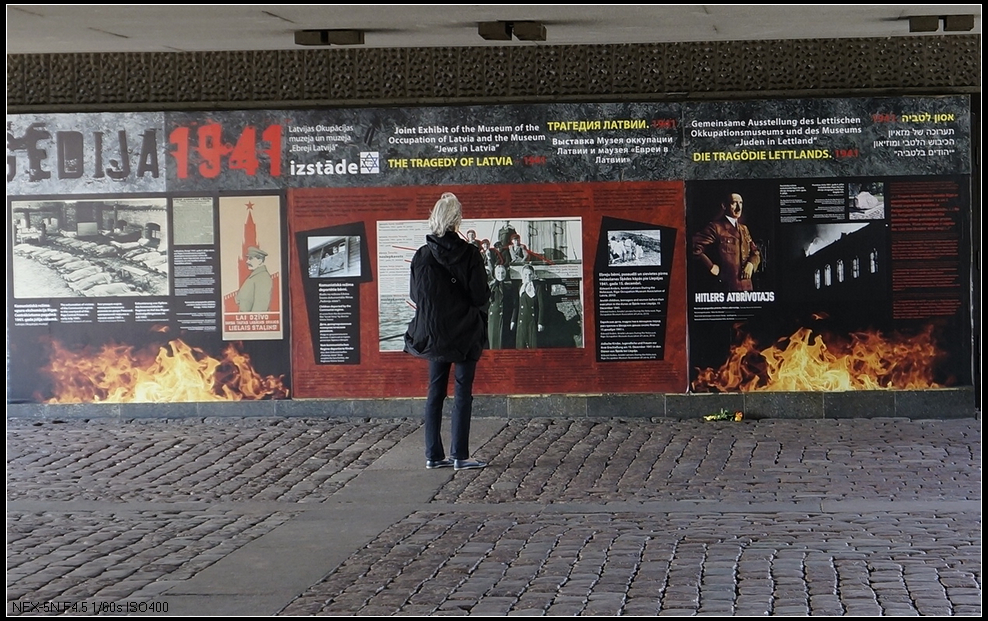

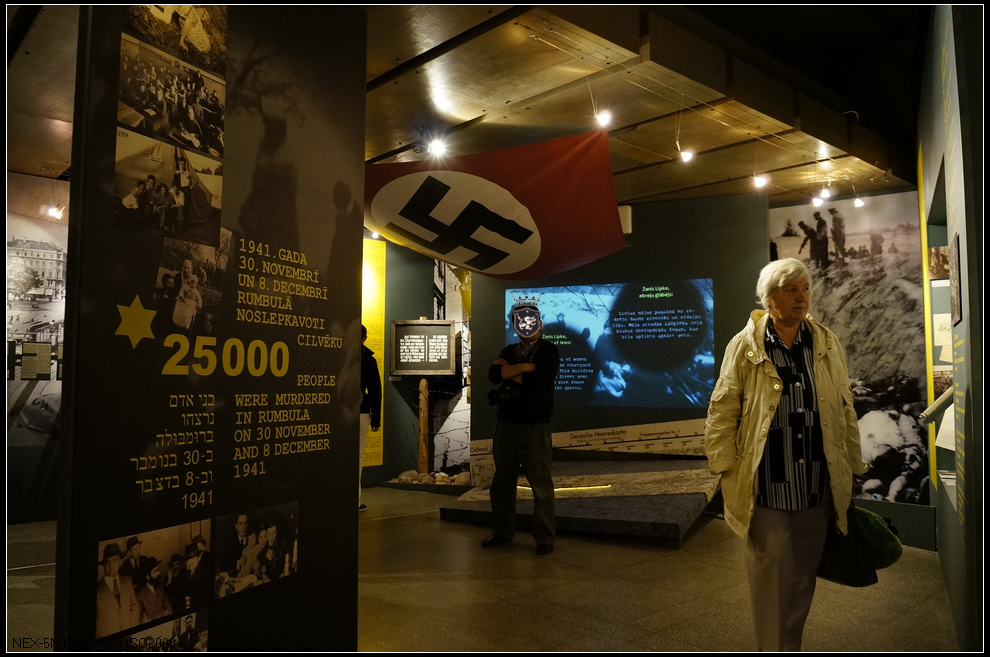

然而好景不长,第二次世界大战爆发后,里加在1941年被苏联占领,而纳粹德国随即在1941年至1944年间又占领了这座城市。历史图片:1941年10月3日,巴巴罗莎计划执行中,苏军撤退,波罗的海古城落入纳粹之手:  这是里加被轰炸后德军拍的照片:  然后,苏联红军于1945年反攻时再次“解放”了里加。折腾来蹂躏去,二战期间里加人口失去了三分之一。 9,远处最高的建筑是俄国统治时期留下的圣彼得大教堂(St. Peter's LuthenChurch), 这是波罗的海地区最古老的教堂之一,始建于13世纪,巴洛克风格的建筑竣工于1690年,在当时一度成为全世界最高的木制建筑。不过这教堂多灾多难,数次 被毁,1721年,教堂失火,彼得大帝曾亲自指挥救火。二战期间教堂又毁于德军之手,1973年再次修复后改为金属结构,修复后的教堂高123.5米,顶 端那只生铁铸的公鸡风信标是里加著名标志之一。    里加老城的房屋顶上有不少风信鸡。因为公鸡被认为是吉祥的标志,能驱鬼避邪。鸡叫三遍,天亮之时,魔鬼就得返回地狱,后来人们把鸡身涂为金色和黑色,以此来辨别风向。 相传自13世纪起,风信鸡就被当地居民视为辟邪之物,时光绵延到现在,它早已不用来辨别方向,而是波罗的海这些城市特有的标志。 10,远处的圣彼得大教堂和一老一新2只风信鸡:   尽管波罗的海南岸依旧阳光明媚,我们在广场上却越来越感到一种冷飕飕的、压抑的气场,800年里加的“美丽和哀怨”徐徐袭来... 11,右手边的黑色建筑中,正在举办一个名为“1940-1991,被强暴时期的拉脱维亚”的展览:   小盖拍的,海报墙上模拟的拉脱维亚“国旗”:  12,进入博物馆里边,压抑的气场达到极端:

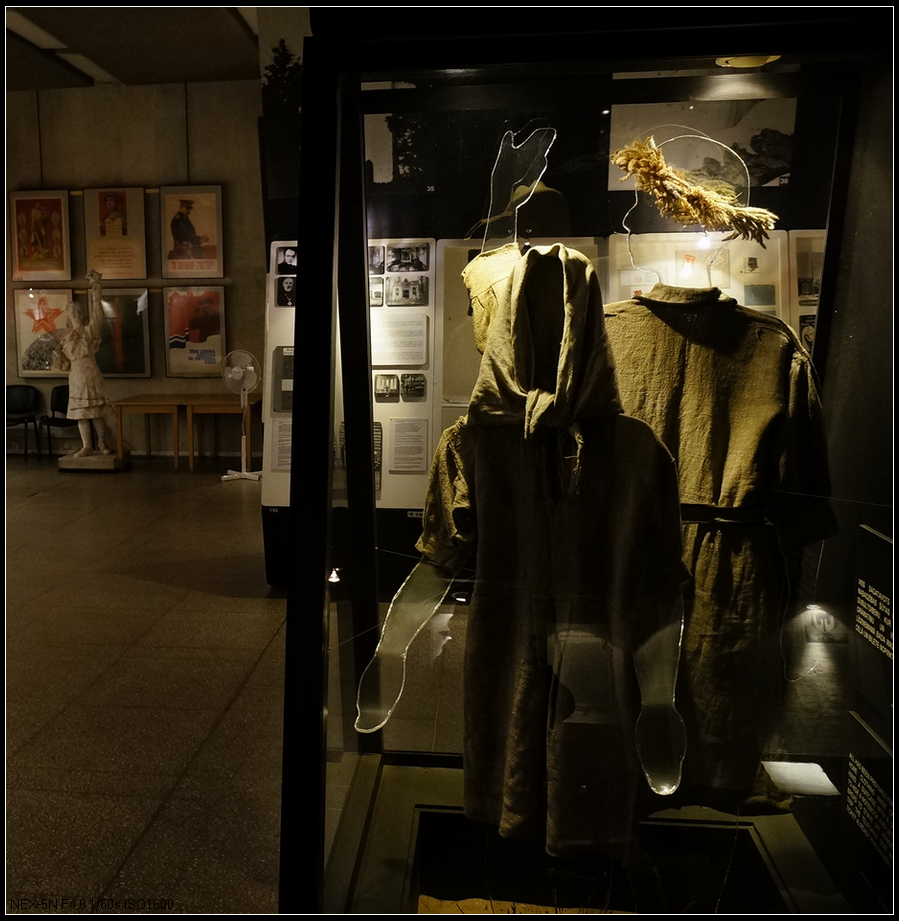

上下铺(电影中见过很多了,这个是1:1按实物复制):

这个柜中展品很有意思,同一个人的正反两面,一面是囚在纳粹集中营里,另一面是欢迎苏联红军“解放”:  老师带着学生们参观,试着把被洗过N遍的脑看看能不能再洗回来(不知洗到哪算“回来”)。。。

14,从被占领博物馆出来,路过圣彼得大教堂,拉脱维亚人很宽容,这里仍是婚礼的热门场所:

15,和平了,独立了,如今,德国的不莱梅和里加结成了友好城市,也铸了一个象征自由快乐的“四乐师”:

比起不莱梅四乐师, 这几个家伙有点面目狰狞的说

几张街拍:

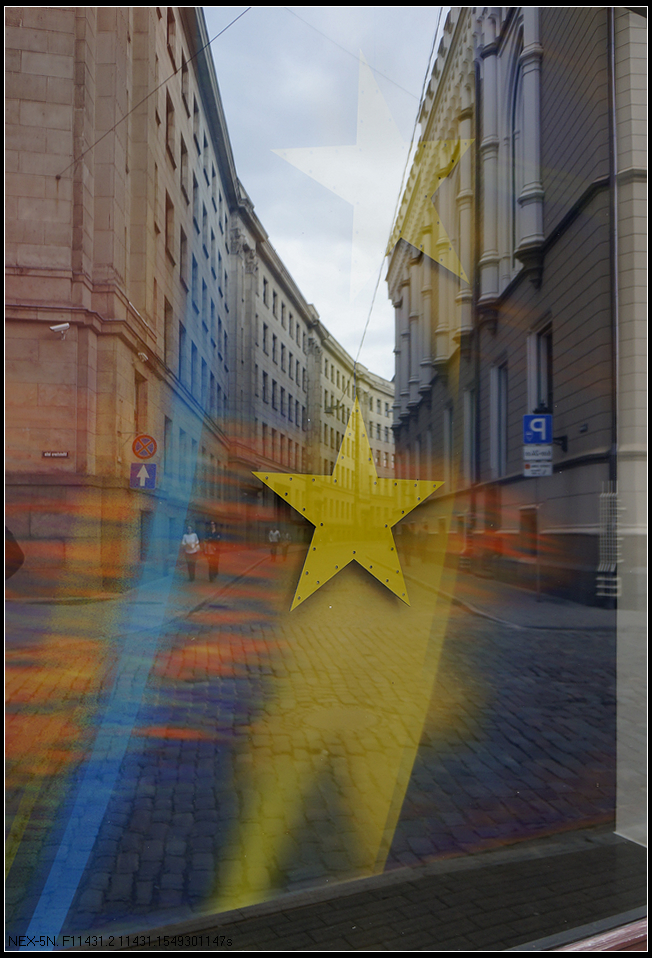

店铺橱窗:

三兄弟屋附近:

他吹的是古巴民歌《鸽子》:  不过我们没有找到网上驴友推荐的"排骨炖酸菜,豆子炒肉片"那家,就找个街边本地风味的咖啡馆胡乱吃了。   这个烤猪排骨(牛肋骨?)看着很香:  "嘿,悠着点! 你老哥一天要吸几管啊?"  这里有段有趣的故事:猫屋的主人是当地一位高富帅的德国商人,但由于生活作风不检点(据说是高富帅的通病),被拒绝加入声名显赫的正人君子俱乐部“大基尔特”(当地最大的商会)。老高出离愤怒了,就在商会对面盖了这栋豪宅,在房子两旁的高塔顶端各放上一只弓身翘尾状似发怒的黑猫,而且还将猫的后庭菊花对准“大基尔特之屋”,以这种侮辱性的姿势来表示对商会的不满。这样的做法自然招致了商会强烈抗议,告上法庭要求判丫拆楼。 最后这场争执在法院的介入下达成和解:保留这座建筑,但猫后庭花必须改变朝向,把猫头转过来对向商会。就是今天我们看到的样子。

17,“猫屋”和附近商铺,街道:

忘了是哪个音乐家的雕塑了,以前见过.沟沟了一通也没有结果.谷歌需要反查功能,太实用了.  关于瑞典门还有一个传说:一位里加少女爱上了瑞典士兵,一次两人半夜约会时被发现,结果把他们抓起来塞进了城门的城墙里面,再后来,只要半夜经过瑞典门,如果能听到这对恋人的情话私语,那便表示你已经找到了真爱。

里加最古老的城门:瑞典门。美丽的少女像从刚才的童话传说中走出...

这个"炮楼"顶上曾经霸满了纳粹(见上图12-6):

在这些构成世界文化遗产的新艺术风格建筑中,值得当地人自豪的是,60%都是由拉脱维亚的建筑师设计的,他们在里加的城区街巷里展示着极富想象力的才能。20世纪20-30年代的拉脱维亚画家被业内称之为“里加群”。

苏联时代富有传奇色彩的电影导演谢尔盖•爱森斯坦(SergeiEizenstein)就出生在里加,在著名的建筑师父亲设计的房子里长大。他对中国前几代电影人有很大影响。

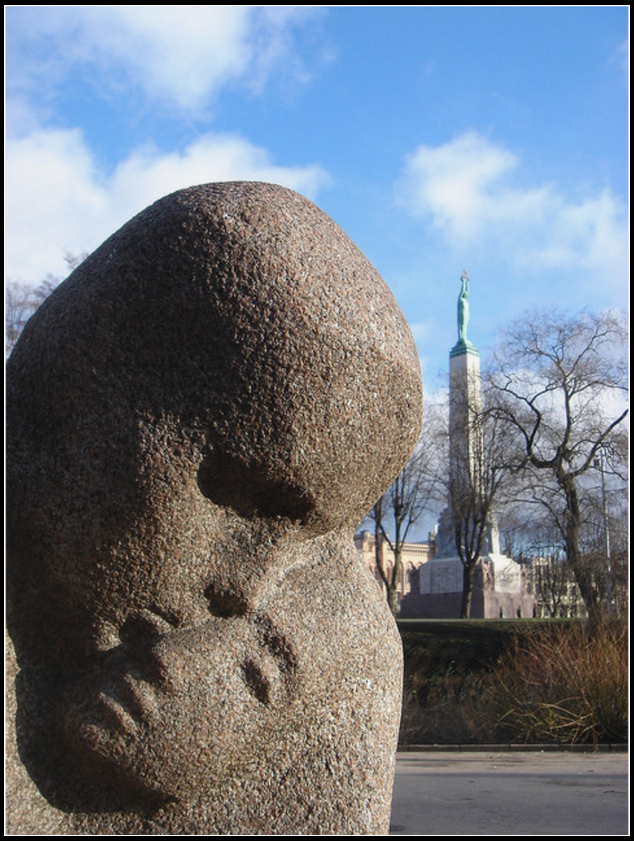

19,出了老城,为了不走重复路,多看一些景,我们沿着另一边城墙向码头方向走。自由广场(BrivibasPiemineklis),是里加新旧城的交界处,耸立在广场正中央的自由纪念碑是里加的新地标,也是拉脱维亚几百年来争取自由、独立和主权的象征:

此图来自网络:

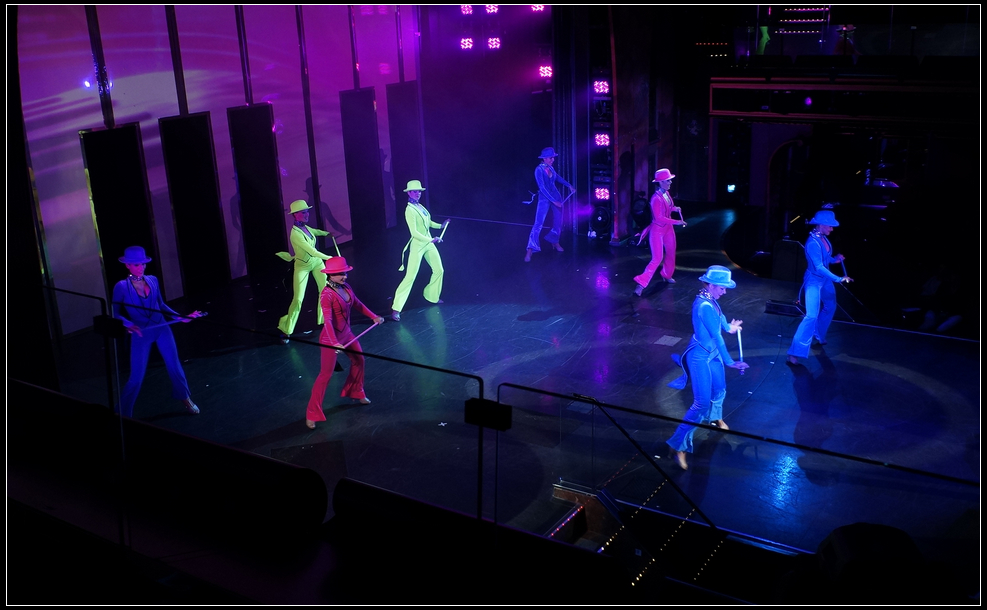

20,回到等待起航的游轮:

游轮在缓缓调头。等着上菜的间隙,从餐桌上隔着玻璃望出去...

横跨道加瓦河的阿克曼斜拉桥(AkmensBridge)将老城和新城连接:

1? 觉得这个三角洲巨像德意志之角。        发完此博,今早醒来,温哥华大雪纷飞,天地俱白,突然明白了我为什么伤感:因为她的美随风随尘早都已经消逝了,凡夫俗子如俺是很难抓住的。就像鱼玄机红佛女,“温柔婉在,风尘歌哭”,古城里加的美如今我等怕是只能望尘意淫了。。。 (待续) |

|

发表评论 |

| 文章评论 | |||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 作者:牢头 | 留言时间:2012-12-20 09:37:06 |

| 谢谢水晶和赤橙黄绿 |

没有评论:

发表评论